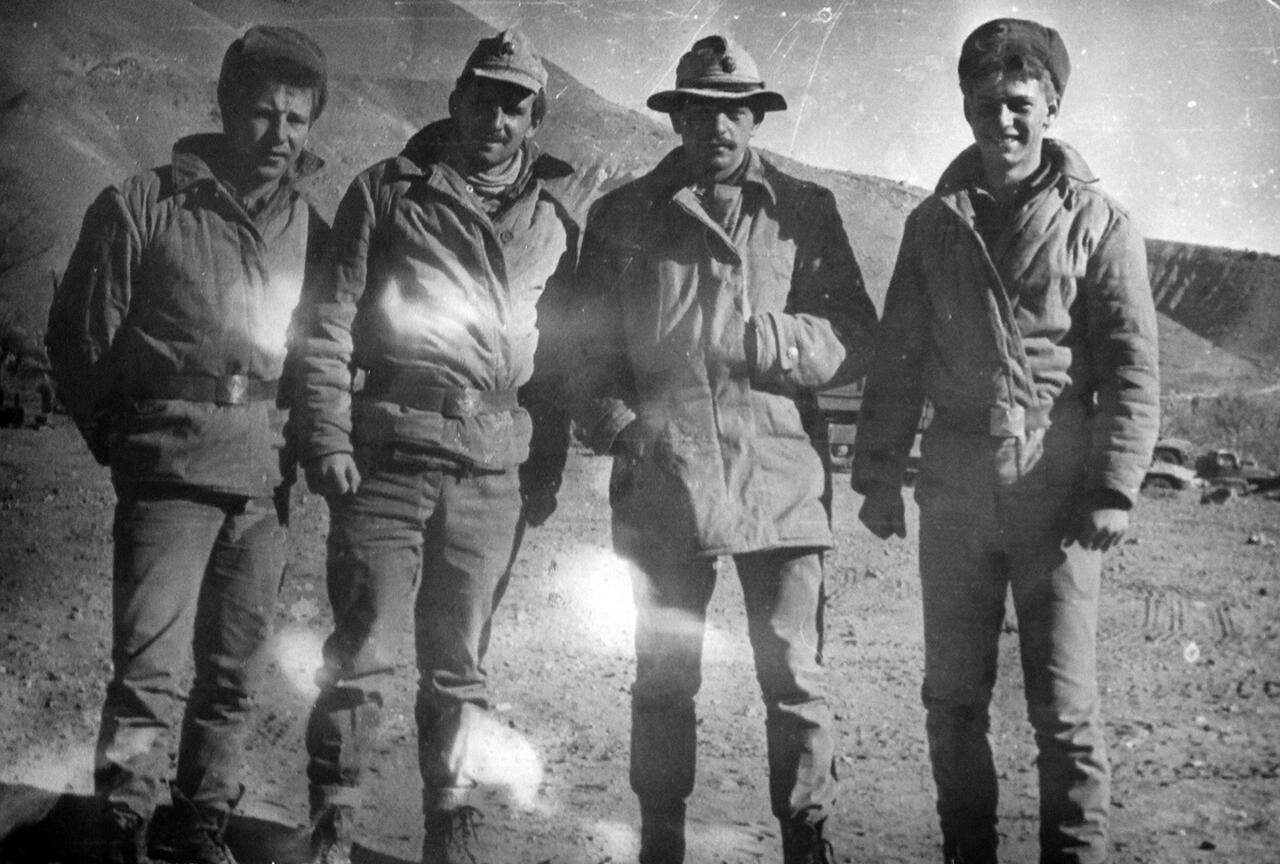

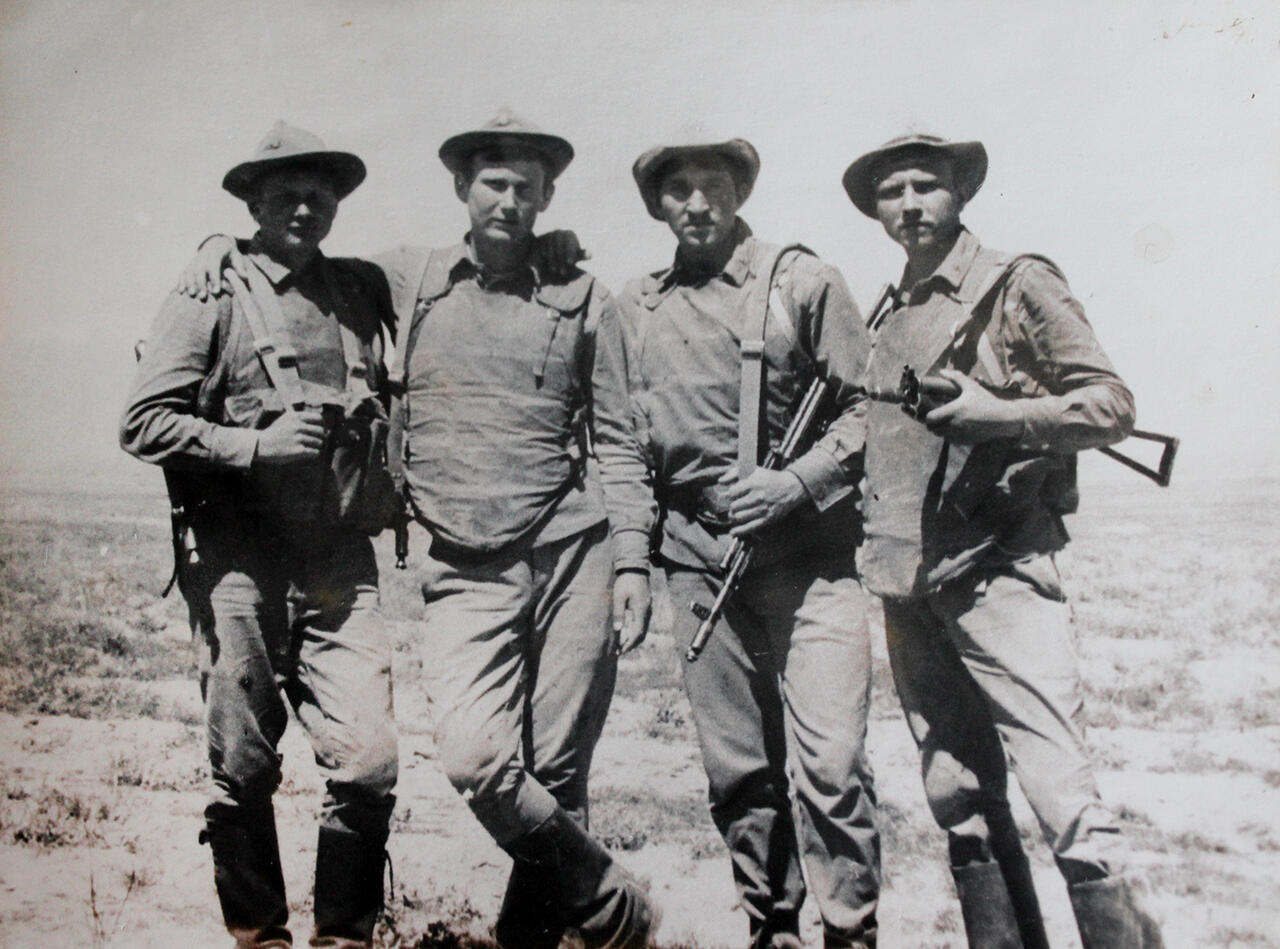

Речичане, в памяти которых Афган остался навсегда. Василий Брель и Александр Медведев

Источник: Dneprovec.by Фото: автора и из архива героев материала

15 февраля в Беларуси и других странах постсоветского пространства – День памяти воинов-интернационалистов, всех тех, кто выполнял свой долг, обороняя рубежи Родины на дальних подступах. Именно в этот день зимой 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. А те, кто выжил, выдержал это тяжкое испытание, живут среди нас: работают за соседним станком, едут в общественном транспорте, гуляют по улицам, нянчат внуков. В преддверии этой скорбной и героической даты мы пообщались с двумя речичанами – Василием Брелем и Александром Медведевым, судьбы которых оказались связаны с этой далекой знойной страной…

Чужой воздух Афганистана

Василия Владимировича Бреля я встретил на проходной Речицкого метизного завода. Подтянутый, аккуратный, вежливый. Его, кажется, знают здесь все! Коллеги здороваются с уважением, охранник на проходной кивает: вот он, наш «афганец». Видно: человек солидный, правильный, состоялся в жизни. Но во время беседы в глазах его нет-нет да и проскакивает легкая грусть.

– Сам я родом из Василевичей, а призывался из Осиповичей, там отработку проходил после училища, на железной дороге. 27 марта 1983 года, как сейчас помню. Могилевский военкомат отправил нас в Марьину Горку, там нас переодели в военную форму, и мы стали ждать «купцов» – представителей разных воинских соединений. Что поедем в Афганистан или, по крайней мере, на юг, начали понимать, когда увидели, что они все очень загорелые.

Догадки были правильными: поначалу мы поехали в Туркестанский военный округ. Карантин, учебка наша, располагался в городе Иолатань. В течение трех месяцев нас учили, я получил воинскую специальность «наводчик 82-миллиметрового батальонного миномета». Там нам разъяснили очень простую причину нахождения наших войск в Афганистане: если бы мы туда не вошли, то спустя совсем малое время эту страну заняли бы американские войска. А положение Афганистан занимает самое ключевое: он возвышается над всей Средней Азией…

После учебки мы полетели в Кабул. Как вышли из самолета, первое, что я ощутил, – это был воздух. Знойный, чужой, совсем не такой, как у нас на Полесье. Увидел вокруг палаточный городок, госпиталь. Едва осмотрелся, пришли за нами, чтобы распределить по военным частям. Службу я проходил в 181-м мотострелковом полку, 3-м горнострелковом батальоне. Он дислоцировался в Кабуле, так что я там и остался. Народ был самый разный, со всех концов Советского Союза: русские, белорусы, украинцы, армяне. Таджики служили переводчиками. Помню еще Арни: он был из Риги, Латвия. Относились друг к другу исходя из личных, человеческих качеств, не делили на национальности. Поддерживали друг друга.

Жили в больших палатках, дневальные зимой топили печки-буржуйки. Днем – жарко, ночью – холодно. Только в 1984 году начали строить дощатые бараки, еще позже – капитальную трехэтажную кирпичную казарму.

Основная боевая задача у горно-стрелкового батальона какая? Выдвинуться ночью колонной скрытно, занять господствующую высоту, обеспечить прочесывание «зеленки».

Вместе с нами ходили афганские военные-сарбозы, мы их называли «зелеными» по цвету формы, человек по десять с каждой ротой. Мы с ними общались, в принципе, нормально, учили друг друга самым ходовым словам. А так с жителями обычными почти не пересекались, разве что детей угощали галетами или еще чем, когда они подбегут к ограждению части. Очень они любили кильку в томате! В город мы выезжали редко, в кишлаках бывали, но какого-то именно близкого общения не было.

«Трудовые будни» наши проходили, как я уже говорил, практически по одному алгоритму: выдвинуться, занять высоту, удержать ее. Иногда с боем, иногда без. Спешивались, грузили оружие, снаряжение и боеприпасы на себя – и вперед, в горы. С непривычки – тяжело, воздух разряженный, а еще спускаться порой было тяжелее, чем подниматься, хотите – верьте, хотите – нет. Продолжаться это могло несколько суток или недель.

Самым серьезным испытанием стала Панджшерская операция в апреле 1984 года. Под командованием нашего комбата Сергея Георгиевича Цыркулова мы средь бела дня с боем взяли горную гряду у входа в Панджшерское ущелье и больше месяца держали там оборону. Жарко нам пришлось, но выдержали.

Мечтал: вернусь из Афганистана на родину – вдосталь напьюсь воды! Да, мы всегда носили с собой фляжки с водой, с отварами и настоями против местных заболеваний, в горах топили снег, но это всё было не то…

Домой летели самолетом из Кабула, нас было человек шестьдесят из разных частей. Когда взлетели, в какой-то момент стюардесса сказала: «Наш самолет пересек границу Союза Советских Социалистических Республик». Мы тогда чуть с ума не посходили от радости! Приземлились в Ташкенте, оттуда – до Москвы, из Москвы – до Гомеля. А из Гомеля до Василевичей я ехал стоя, в дизеле Гомель – Калинковичи.

Мама на улице была, как будто что-то чувстовала. Увидела меня, побежала навстречу: «Вася, Вася!» Радостно, конечно, было вернуться!

После армии учился в школе милиции, работал в органах, стал офицером. Потом семь лет трудился в сфере ЖКХ, а с 1999 года устроился на метизный завод волочильщиком. Сейчас я работаю в сталепроволочном цеху распределителем работ. Здесь, на предприятии, к воинам-интернационалистам отношение уважительное, историческую память чтят и помнят – и это очень правильно!

Александр Медведев: были бои и походы...

– До армии я учился в 86-м училище нефтяников в Речице. А родился и вырос в Витебской области. Уже тогда, во время учебы, мы имели представление о том, что происходит в Демократической Республике Афганистан. Тем более что с нами вместе был парень, который в 1982 году вернулся оттуда, отслужив в армии. Он кое-что рассказывал.

Год отучившись и пройдя полгода практики, я призвался в Речицком военкомате. Здесь формировали команды: кого из призывников куда отправить. Многих –

в Германию, других – в разные уголки СССР. А в моей команде, кого ни спрашивал, все прыгали с парашютом. Через ДОСААФ или еще как-то. Оказалось, нас забирают в десант. Это всегда было почетно, в ВДВ все рвались!

Учебка была в Узбекистане, в Фергане: там была общая военная подготовка, курс молодого бойца. А служить имел честь в 34-м отдельном парашютно-десантном полку, в 3-м батальоне, отдельном взводе связи. Мы дислоцировались в Баграме.

Проживали в щитовых дощатых модулях-бараках, наш взвод вместе с 9-й ротой. Жарко днем было так, что сомневались, что в Африке может быть теплее. Первый раз загорал 23 февраля прямо на камнях. А ночью мороз такой, что не дай Бог! Климат резко континентальный, очень сильные перепады температур.

Но мы на базе особенно не сидели, постоянно были на операциях. В горах неделю-две, а то и месяц, все свое с собой. Оружие, снаряжение, ОЗК. Никаких палаток, паек сбрасывают с вертолетов. Переходы пешие по 12 и 15 часов бывали – всё это требовало выносливости, физической подготовки, взаимовыручки.

С нами служили ребята из самых разных мест, из разных республик. Мне запомнилось отношение парней из Таджикистана к хлебу: никогда они ни куска не выбросили, если что-то не доели – ложили на дерево, птичкам. У нас в Беларуси тоже уважение к хлебу с детства воспитывают, это правильно, по-людски.

А случалось много всякого… Были и бои, и походы. Так, во время Панджшерской операции расстояние между позициями нашими и вражескими было метров десять–пятнадцать, и через наши головы перелетали гранаты, которые швыряли душманы.

Я не пропустил ни одной операции, в которых принимал участие 345-й полк за время моей службы: зачистки, засады, охота на караваны. Когда только пришел служить, было отношение бесшабашное, шапкозакидательское, мы, молодые, чувствовали себя героями. Потом потери среди товарищей, понимание того, что можно и не вернуться. Чем ближе был конец службы, тем более осмотрительными, внимательными мы становились.

Страшнее всего было в последние недели до приказа, очень хотелось дотянуть, вернуться живым домой. Но и свой воинский долг выполняли: продолжали ходить на операции.

Когда возвращались, прилетели в Ташкент. Там была небольшая таможня, у нас просто проверили документы. Вышел с аэродрома и понял – я на Родине! Это была наша, советская земля! То чувство радости просто не передать словами.

Вернулся я сразу домой, в Витебскую область, там отдохнул месяц-другой, а потом вернулся в Речицу, на работу в Управление разведочного бурения, работаю тут и сейчас. Приехал сюда с молодой женой: встретил ее на танцах. Галина – моя одноклассница, судьба свела нас снова после того, как пришел из армии. Она бросила работу в Минске и поехала со мной.

Сейчас у меня двое сыновей, внуки. Жизнь хорошая, семья любимая, на работе уважение и почет. И кажется, давно была та война, и забыл я ее, однако временами нахлынет, и понимаю: Афган со мной останется навсегда.

Александр Евгеньевич – человек скромный и наградами своими не хвастает, но умолчать о них было бы неправильным. За участие в Панджшерской операции он был награжден медалью «За отвагу». И в мирной жизни тоже достиг успеха: медаль «За трудовые заслуги» и орден «Знак почета» говорят сами за себя.